Bozen/Rom – Im Fußball scheint Geld keine Rolle zu spielen. Man muss sich nur ansehen, wie viel manch europäischer Topverein in den vergangenen Jahren für Spielerkäufe ausgegeben hat. Und jetzt sorgen Klubs aus Saudi-Arabien für neuen Wirbel, indem sie reihenweise Fußballstars und Trainer mit exorbitant hohen Gehältern anlocken.

Cristiano Ronaldo machte es im Winter mit seinem Wechsel auf die arabische Halbinsel vor, inzwischen sind unter anderem Neymar, Sadio Manè und Karim Benzema gefolgt. Beim zurückgetretenen Italien-Teamcoach Roberto Mancini wird gemutmaßt, er habe ein verlockendes Angebot aus Saudi-Arabien erhalten.

Italiens Fußballvereine – bis vor 15 Jahren noch international erfolgsverwöhnt und die Heimat vieler der weltbesten Spieler – können mit den Summen, mit denen viele Klubs um sich werfen, längst nicht mehr mithalten. In der Champions League gehören sie nicht zu den ersten Anwärtern auf den Titel.

Vielmehr kämpfen sie damit, sich finanziell über Wasser zu halten. Denn die wirtschaftliche Lage vieler Klubs ist katastrophal. Die Studie „Report Calcio 2023“ zeichnet ein dramatisches Bild von Italiens Profifußball.

Jährlicher Verlust von mehr als einer Milliarde

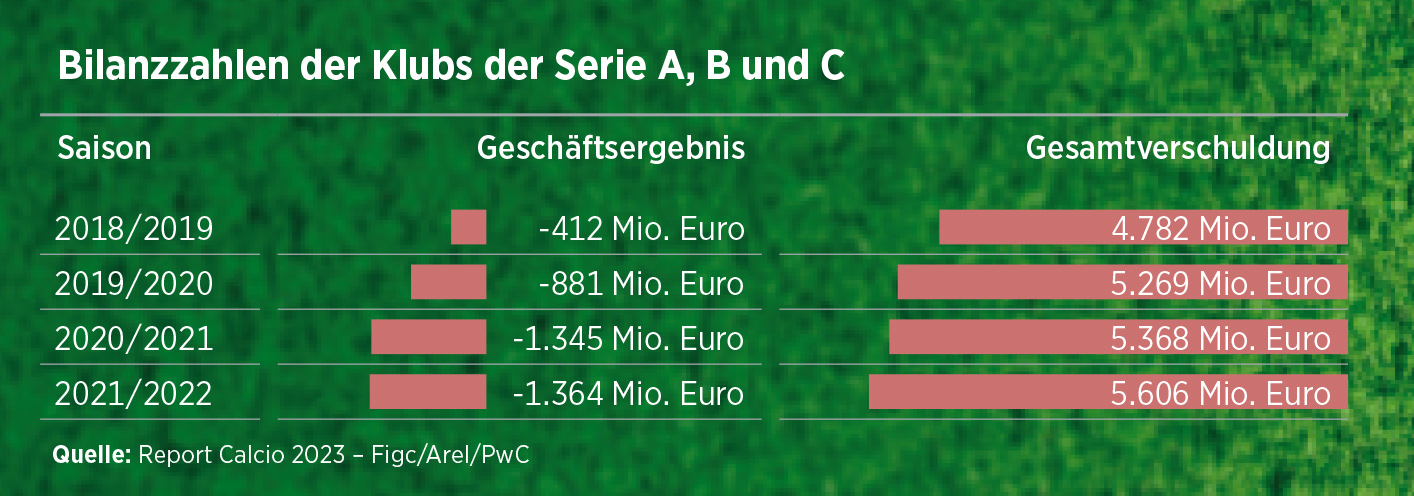

Die kürzlich veröffentlichte, über 200 Seiten starke Studie wurde vom italienischen Fußballverband Figc in Zusammenarbeit mit der Forschungseinrichtung Arel und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC ausgearbeitet. Sie zeigt eindrücklich auf, wie sich die Bilanzzahlen der 100 Klubs der Serie A, B und C zunehmend verschlechtern – verschärft durch die Folgen der Coronapandemie.

Die Saison 2021/2022 schlossen die italienischen Profiklubs mit einem Verlust von insgesamt 1,36 Milliarden Euro ab. Dem Umsatz von 3,43 Milliarden Euro standen Kosten von 4,67 Milliarden Euro gegenüber, geht aus dem Bericht hervor.

Federico Mussi erklärt, dass der italienische Fußball schlechtere Finanzzahlen als andere europäische Ligen aufweise.

Vor Corona – in der Saison 2018/2019 – lag der Geschäftsverlust bei „nur“ 412 Millionen Euro. Eine Saison später waren es bereits minus 881 Millionen. Die Erträge waren in den vergangenen Jahren aufgrund der lange geltenden Covidmaßnahmen rückläufig, während die Kosten stiegen.

Ausschlaggebend für die steigenden Kosten sind die zunehmend hohen (Spieler-)Gehälter. Diese machen im Schnitt 84 Prozent der Umsatzerlöse aus und fressen somit den Großteil der Einnahmen auf.

Verschuldung auf neuem Höchststand

Die jährlichen Verluste treiben die italienischen Profiklubs immer mehr in die Schulden. In der Saison 2021/2022 lag die Gesamtverschuldung bei insgesamt 5,61 Milliarden Euro. Das war ein neuer Höchststand. Vor Corona waren es noch weniger als fünf Milliarden Euro.

Federico Mussi von PwC schreibt in der Studie, die angespannte finanzielle Lage schränke die Möglichkeit von Investitionen seitens der Fußballvereine stark ein. Der Wirtschaftsprüfer erklärt, dass der italienische Fußball schlechtere Finanzzahlen als andere europäische Ligen aufweise. Zudem seien Italiens Klubs stärker von Einnahmen aus TV-Rechten abhängig, hätten eine schlechtere Jugendförderung sowie geringere Investitionen in Stadien und Sportzentren.

Für Reggina hatten die finanziellen Schwierigkeiten heuer schwerwiegende Folgen. Der Traditionsverein aus Kalabrien wurde von der Serie B ausgeschlossen, weil er seine Steuerschulden nicht beglich. Im Frühjahr war Reggina der (unterlegene) Gegner des FC Südtirol im Viertelfinale der Playoffs. Und Pordenone verzichtete heuer aus finanziellen Gründen auf eine Teilnahme an der Serie C. Vor fünf Jahren noch war der Klub aus dem Friaul in die Serie B aufgestiegen und schaffte ein Jahr später sogar beinahe den Aufstieg in die Serie A.

Interview

„Es braucht eine Regulierung“

SWZ: Die Geschäftsverluste und die Verschuldung der Fußballklubs in den höchsten italienischen Ligen steigen kontinuierlich. Woran krankt das italienische Fußballsystem?

Dietmar Pfeifer: Die Verschuldung im Fußball ist nicht nur in Italien hoch, sondern überall – egal ob England, Frankreich, Spanien oder auch Deutschland. Ohne Großinvestoren, die die finanziellen Löcher stopfen, kommen die Vereine in Schieflage. Während jedes Unternehmen einen Businessplan aufstellt und versucht, nicht mehr auszugeben als es einnimmt, ist im Fußball alles anders. Dort sind Emotionen mit dabei: Interferenzen von außen – ob Fans, Medien oder übergeordnete Interessen – treiben viele Klubs in die Schulden. Es verwundert mich, dass das immer so weitergeht und keine Regulierung erfolgt. Die Meisterschaften werden letztendlich ja verfälscht, wenn Vereine laufend Schulden anhäufen, bis sie in Konkurs sind. Das kann es nicht sein.

Ein wesentlicher Grund für das finanzielle Desaster sind die hohen Spielergehälter. Nun treiben die Klubs aus Saudi-Arabien die Gehälter noch weiter in die Höhe. Wird das dem italienischen Fußball irgendwann das Genick brechen?

Entweder werden irgendwann alle Klubs nur mehr in der Hand von Großinvestoren und Mitgliedervereine deshalb nicht mehr konkurrenzfähig sein – oder es wird auf internationaler Ebene ein Riegel vorgeschoben. Ausgangspunkt der heutigen Situation sind die Topklubs, die international konkurrenzfähig sein und in der Champions League Erfolg haben wollen. Sie pushen sich gegenseitig so weit hinauf, dass alle ausbluten. Dieses System erhöht auch die Durchschnittsgehälter der unteren Ligen enorm. In der Serie B etwa sind inzwischen sieben der 20 Vereine in ausländischer Hand. Teilweise werden schwindelerregende Gehälter gezahlt. Um das zu verhindern, muss man versuchen – wie es der FC Südtirol tut –, eine eigene Identität und Werte zu schaffen, auf denen der Klub aufbaut.

Sie haben von Regulierung gesprochen. Wie sollte eine solche aussehen?

In erster Linie müssten sich die Vereine einig sein, die Spielerberater in die Schranken zu weisen. Manche Berater verdienen bei einzelnen Operationen zehn bis 20 Millionen Euro und noch mehr. Dabei handelt es sich um eine normale beratende Tätigkeit wie jene eines Immobilienmaklers, der aber mit wenigen Prozenten auf den Gesamtbetrag der Operation vergütet wird. Im Fußball spielt das keine Rolle. Wenn ein Spielerberater 20 Millionen Euro verlangt, sind Klubs bereit, das zu zahlen. Auch nach 17 Jahren im Fußball ist mir unerklärlich, warum Topklubs nicht entscheiden, nicht mehr als ein paar Prozent zu bezahlen. Wenn ein Spielerberater das Messer ansetzt, könnten die 15 größten Klubs der Welt vereinbaren, von diesem Berater keinen Spieler mehr zu nehmen. Dann würde die Preistreiberei aufhören. Zudem müsste man pro Liga ein Höchstgehalt einführen – also jeweils eine Obergrenze für alle ersten und für alle zweiten Ligen. Damit das eingehalten wird, bräuchte es strenge Kontrollen der Bilanzen.

Ist es realistisch, dass so etwas umgesetzt wird?

Es wäre machbar, ist aber wohl ein Wunschgedanke, da der Wille fehlt. Denn in der Fußballwelt geht es um so hohe Geldsummen, dass jene, die an der Spitze stehen und die Szene finanziell steuern, überhaupt kein Interesse an der Einführung von Limits haben. Andererseits frage ich mich, wo es noch hinführen soll, wenn die Vereine jedes Jahr mehr Schulden anhäufen. Mancher Verein hat mehr als eine Milliarde Euro an Schulden.

Wie gesund und zukunftsfit ist der FC Südtirol?

Der FC Südtirol hat es sich zum Prinzip gemacht, dass nur jene finanziellen Mittel ausgegeben werden dürfen, die auch auf dem Markt generiert werden können. Also über Sponsoring, Ticketing, Spielerverkäufe, TV-Gelder und Merchandising. Kein Euro mehr. Mit diesem System haben wir in der Serie B natürlich eines der tiefsten Budgets. Andererseits ist der FC Südtirol finanziell stabil und schuldenfrei. Ich sehe es auch als große Verantwortung, dass der FC Südtirol nicht in Schieflage gerät. Als Verantwortung gegenüber unserem Territorium, unseren Fans, den unterstützenden Institutionen und den Vereinen, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Deshalb die Philosophie: Wenn ein Euro hereinkommt, dürfen wir einen Euro ausgeben – nicht mehr.

Wäre die Serie A mit diesem Modell rein finanziell machbar?

In der Serie A sind die TV-Gelder um das Fünffache höher als in der Serie B. Zudem wären wir für nationale und internationale Sponsoren noch appetitlicher. Und die Einnahmen aus Ticketing und Merchandise würden steigen. Natürlich wären wir vom Budget her weiterhin ganz unten. Aber mit einer seriösen Arbeit und dem richtigen Einsatz der wenigen finanziellen Mittel kann man trotzdem konkurrenzfähig sein. Zudem hat der FC Südtirol eine erhöhte Investition in den Jugendsektor in die Wege geleitet, um selbst Spieler aufzubauen, die in der Liga konkurrenzfähig sind. Durch diese Vorabinvestition muss mancher Spieler nicht gesucht und nach den Marktregeln teuer eingekauft werden. Das ist eine der Strategien für Vereine, die keine Großinvestoren hinter sich haben.

Interview: Heinrich Schwarz